目次

舌小帯は何のためにあるの?

舌小帯とは

本来、骨と骨をつないでいる筋肉が縮むことによって、骨(関節)が動かされるのです。しかし、舌は舌骨と言う骨が1つ舌の根元にあるだけです。そのおかげで舌先が自由に動くようになっています。舌小帯が短く動かなければ舌は下顎の歯の内側に落ちる‟低位舌(ていいぜつ)”になり、殆ど動けません。これが‟舌小帯短縮症(ぜつしょうたいたんしゅくしょう)”です。筋肉の塊の舌を‟舌小帯”が自由に動くようにしています。これはアキレス腱のような‟腱”の働きです。

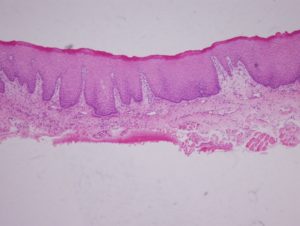

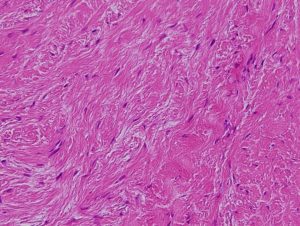

赤ちゃんの舌小帯顕微鏡像 大人の舌小帯の顕微鏡像

重層扁平上皮 結合組織

舌小帯は生まれたばかりの赤ちゃんでは薄い膜状(重層扁平上皮)ですが、どんどん角化して大人になると固い結合組織に置き換わっていきます。

舌小帯短縮症とは

動物は手が使えないため舌が手の代わりを行います。犬や猫は舌で水を飲んだり、舐めたり、食べるのにも関与します。そのため舌が長いのです。動物の歯の形状は犬や猫の歯はギザギザで肉を噛み切るような形をして早食いです。(食べている時が油断しているので逆に襲われるから)逆に牛の歯は草をすり潰す臼の形をしています。(何度もすり潰し、時間がかかる)しかし、人間は‟ことばを話す”ために口腔の中でトローンボーンのスライド管の様に舌の長さを変えて声にします。そのため舌小帯は長ければ声が出せないし、逆に短すぎても発声がはっきりしません。(構音障害:こうおんしょうがい)「か・さ・た・ら」が上手く言えません。他にも「し・ひ」の区別ができない人もいます。(江戸っ子)この短い舌小帯は殆どの赤ちゃんが生まれながら持っていますが、‟初泣き”で初めて呼吸し、舌に力を込めて泣き、その時に薄い膜状の舌小帯は「ブチッ」と切れて丁度いい長さになる予定でした。それが上手く切れなかったのが「舌小帯短縮症」です。

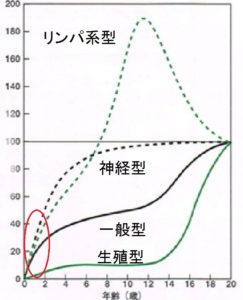

これは皆さんも保健体育の授業で習ったことのある‟スキャモン成長曲線”と言うものです。生まれてすぐの赤ちゃんのリンパ系と神経系と一般型(筋肉)の発育は急カーブになっていて特に生後1歳ぐらいにまでが特に発達が著しいです。それでゴールデンエイジというスポーツを遅くても満8歳までに始めないと運動オンチになるとも言われます。それはこのスキャモン成長曲線の急な時に始めないと運動神経や筋肉の発達が望めないと言うことです。同時に生まれたばかりの赤ちゃんも舌小帯が短い舌小帯短縮症があれば哺乳や舌の動きが制限されます。

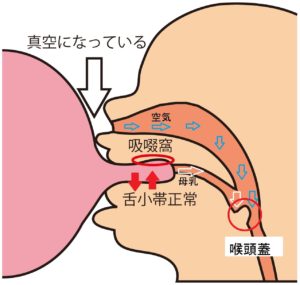

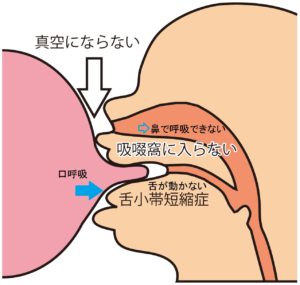

赤ちゃんは生まれてすぐに本能でお母さんの乳房から母乳を飲みます。その際に、乳首を口の中に引っ張り込み、上顎の口蓋(こうがい)の凹みの吸啜窩(きゅうてつか)に押し付けて、舌が蠕動運動(ぜんどううんどう)のように動いて母乳を搾(しぼ)ります。この一連の動きを主に行うのが「舌小帯(ぜつしょうたい)」です。哺乳は、母乳が喉の奥に流れ込み、喉頭蓋(こうとうがい)の脇を避けて、食道に流れ込みます。喉頭蓋(こうとうがい)は生後6か月ぐらいまで動かないため、「呼吸する」と「食べる」の切り替えポイントの役目はまだ行わず、直立しています。だから、赤ちゃんは哺乳しながら、「鼻呼吸」しているので、息継ぎをしないのです。この6か月の間に赤ちゃんは将来の舌の動きの基礎トレーニングを哺乳でするのです。

舌小帯短縮症はいつ切るの?(手術適応年齢)

舌小帯短縮症の手術適応時期は生まれたばかりの赤ちゃんの時です。

だから50年前は産婆(助産婦:助産師)が生まれたばかりの赤ちゃんがおっぱいの吸い付きが悪いのは舌小帯が短いと判断して、ハサミで切っていました。現在も海外では生まれたばかりの赤ちゃんに手術しますし、イギリスでは生後6か月までが舌小帯短縮症の手術期限があり、それ以降はやらないそうです。

舌小帯の分類

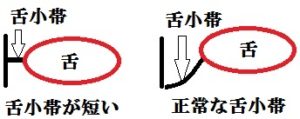

舌小帯は舌小帯の長さと付着部位によって、大きく3つに分類されるが、それによって舌小帯を切る、切らないが決まるものではありません。

基本的には、この3つの舌小帯分類が全て“適応症”です。

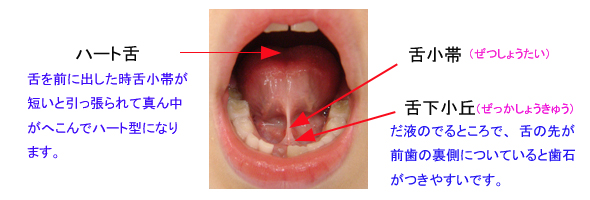

舌先が吊れて、“ハート型”になるならないも関係なく、これは舌小帯が下のどの位置に付着しているかで決まり、舌先だとハート舌やスプリット・タンになります。

舌小帯が短ければ全て切ります。

そして、その後のトレーニングが必要です。

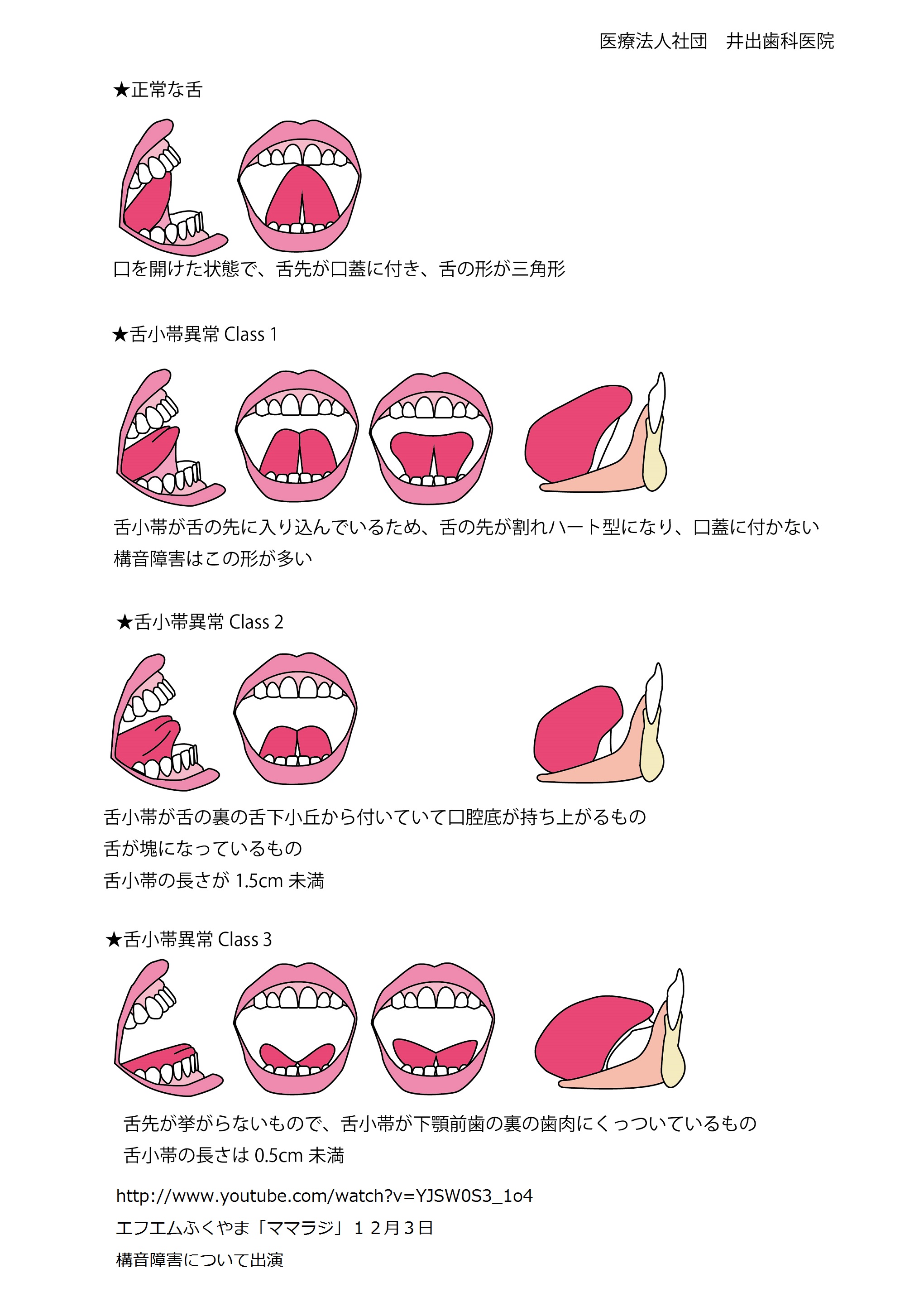

正常な舌小帯

舌小帯の長さが十分で、口を開いて舌が上顎に付くことができる。

しかし、低位舌になっている場合が多い。

軽度の舌小帯短縮症

軽度の場合、舌小帯切除手術しなくてもいいと勘違いしますが、一番弊害が出易いです。

中等度の舌小帯短縮症

中等度の場合は、“ハート舌”になりやすいいです。

重度の舌小帯短縮症

舌小帯短縮症を切らなかったための症状

舌小帯短縮症を生まれたばかりの赤ちゃんの時に切らなかったために様々な症状が出ます。症状が出てからでは遅いのです。

舌小帯短縮症はあまり知られていないために誰も知りません。上手く哺乳ができないので助産師に相談して初めて舌小帯短縮症を知ります。但し、お母さんの母乳の出がすごくいいと気付きません。1か月検診や舌がハート型になっているのを見て小児科にかかりますが、小児科学会が舌小帯短縮症手術を否定しているために手術はしてもらえません。舌小帯短縮症を小児科医の「様子を見ましょう」を鵜呑みにしたり、お母さんが気付かないで放置すると、様々な弊害が生じます。

哺乳障害

赤ちゃんは母乳を飲む時は上唇と下唇で乳房をピッタリ咥えて、赤ちゃんの口の中を真空状態にします。そして舌で上顎の喉頭蓋(こうとうがい)の吸綴窩(きゅうてつか)という凹みにお母さんの乳首を引っ張り込んで、舌の蠕動(ぜんどう)運動、上下に動く運動で乳汁を搾り出すのである。赤ちゃんは喉(のど)の奥の喉頭蓋(こうとうがい)と言って、気管と食道の切り替えポイントが動いておらず、直立した状態になっている。それによって、赤ちゃんは鼻で呼吸しながら、母乳を飲むことができるのである。

通常は、食物を食べる時は喉頭蓋が気道を塞ぎ、食道が開く。逆に呼吸している時は、喉頭蓋が直立し、食道はピタッと閉まるのである。そして赤ちゃんの直立した喉頭蓋の両脇を母乳が流れて食道に流れ込んでいく。だから一緒に空気を飲み込んでしまうので、ゲップをさせないとお腹に空気が溜まり、張ってくるのである。また気道に母乳が入り込むと咽る(むせる)のもこのせいです。

離乳食が始まる生後6か月ぐらいに喉頭蓋が動き始め、嚥下(えんげ)が始まるのである。

また、哺乳障害があると常に空腹のため、よく泣き、“夜泣き”もひどくなる。

若いお母さんは、なぜ泣くのか分からないので、揺さぶったり、虐待してしまう危険性もある。

早く舌小帯が短いことに気付くことである。

嚥下障害

よだれがひどい場合は舌小帯短縮症が疑われる。離乳食が始まる生後6か月ぐらいから唾液腺から唾液の分泌が活発になる。しかし、舌小帯が短ければ舌の根元に付いている喉頭蓋が上手く動かないため誤嚥しやすくなる。結局、唾液を飲み込むことができず、舌は前方にしか動かないため口から出て“よだれ”になる。よだれがひどく、“よだれかけ”をして下顎が赤く爛れて(ただれて)いれば、舌小帯短縮症に間違いない。

反対咬合

受け口のことです。歯並びは、「今の子供は固いものを食べなくなったから悪くなった。」という俗説があります。本当は、先天的には歯の大きさと顎のアンバランスが原因で、顎が小さくなってきている。現在の食事では親知らずも入れて32本の歯は必要なくなり、先天的に無い歯が増え、終いには上下20本以下になってしまうかもしれません。後天的には、舌小帯が短いためにいつも下顎の前歯の裏側を押しているためにどんどん下顎が前に移動して行くのである。昔は、指しゃぶりやおしゃぶりをして、下顎が前方に行くのを食い止めたのだが、現在では指しゃぶりやおしゃぶりは出っ歯になるからという理由で歯科医師会が禁止している。指しゃぶりは小学校高学年まで指しゃぶりをするが、おしゃぶりは処分してしまえば使用できない。おしゃぶりは口呼吸確立に必須なので是非赤ちゃんから3歳までやるべきである。赤ちゃんの反対咬合の治療は、舌小帯切除とおしゃぶりです。

口呼吸

舌小帯が短いと舌を上に挙げることができないために、舌が下顎の下に留まり動きません。すると舌と口蓋(こうがい)の間に隙間が開いてしまい、口呼吸が始まります。フィンランドでは真冬には外気がマイナス20℃近くなるため、口呼吸すれば口の中が凍傷を起こします。そのため赤ちゃんの時から“おしゃぶり”をさせて鼻呼吸にさせます。それによって、フィンランドなどの寒い地域の人の鼻は、“鷲鼻(わしばな)”になっていて鼻の穴は細くスリット状で冷たい外気を鼻から吸い、鼻の中で温めてから肺に送るのである。逆に、日本人や東南アジアのように高温多湿の地域の人は、“だんご鼻”で鼻の穴は大きく、すぐに取り込んだ空気を吐き出すようになっている。また、口呼吸の人の下唇は“たらこ唇”になっていて、これは口輪筋(こうりんきん)という口の周りの筋肉が弱くなっているため弛緩(しかん)して緩んだ状態である。そのため、口呼吸の人は口を窄める(すぼめる)ことができないので、“口笛(くちぶえ)”が吹けないのである。

アトピー・アレルギー

舌小帯が短いと口呼吸になり、口の中が乾燥してしまう。すると喉の入り口の扁桃腺に細菌やウィルスが付着して、免疫反応が起こり扁桃腺が腫れます。それを担うのが、抗体のIgEです。アトピーの方はこのIgEの数値が1,000を超えると言われます。するとマスト細胞からヒスタミンと言う炎症物質が分泌されるためアトピー・アレルギーになると言われます。ヒスタミンによる鼻水はサラサラの漿液性(しょうえきせい)で、乾くとガビガビに固まります。昔は、“青っ洟(あおっぱな)”と言って、青白いトローンとした鼻水が多かった。これは当時の子供は鼻呼吸ができ、鼻の粘膜に細菌やウィルスが付着して白血球などが対処して膿を作り、それが青っ洟になったものです。つまり、扁桃腺は常時唾液にさらされていなければならないのです。(発生学的に魚のエラに当たる部位)鼻呼吸にするには赤ちゃんの時から舌小帯切除とおしゃぶりをさせることが重要です。

構音障害(こうおんしょうがい)

最初、舌小帯短縮症で小児科にかかると、「3歳になって、『さ』が上手く言えなかったら専門医に切ってもらってください。それまで様子を見ましょう。」と鵜呑みにしてしまったために手遅れになってしまっています。但し、切ったからと言って、構音障害治りましたにはならならないのです。生まれて3年経っているために発音の舌の動きが固まってしまっているため、3歳で舌小帯を切っても切る前と同じ舌の動きの発音しかできません。舌小帯を切った後にスマイルスリーパーとタン・スプリントの器具でリハビリして、井出歯科医院 構音訓練CDで練習しかありません。それでも構音障害が治るまで、6か月以上かかります。ですから、発音に関係ない“生後2か月”ぐらいに舌小帯切除手術を受けた方が良いのです。構音障害を放置しておけば、“ことばの教室”に入ることになりますが、治るわけがありません。また、構音障害による“いじめ”もでます。赤ちゃんの時に舌小帯切除するのは可哀想では無く、将来可哀想になるので、お母さんはよく考えてあげてください。

滑舌が悪い

滑舌(かつぜつ)が悪いというのは元々はアナウンサー言葉だったのですが、芸能人が滑舌と言う言葉を使うようになりました。それで滑舌を良くするために何処で聞いたか分かりませんが、「舌小帯を切れば滑舌が良くなる。」と言う噂が流れ、レーザーで切るだけだったり、1cm切って縫合するだけの歯科医や耳鼻咽喉科医がテレビで紹介されました。しかし、お笑いタレントはレーザーで切るだけだったので、滑舌は良くならず、女優も舌小帯を切ってもトレーニングをしなかったために口を開けないでセリフを言っているだけで何処も滑舌が良くなっていません。滑舌が悪い理由は舌小帯が短く、舌全体が下顎の内側に落ち込んで動かない状態から話し始めるために滑舌が悪くなります。日本語の発音は舌が上顎の内側側面に触って発音します。滑舌が悪い人は舌をあまり動かさないで話すのが原因です。治療は、舌小帯を切って、スマイルスリーパーで舌を引っ張り、タン・スプリントで舌の本来の位置、口蓋に吸い付いた状態にすることです。このトレーニングを半年ぐらいしてから、医療法人社団 井出歯科医院 構音訓練CDで訓練します。

睡眠時無呼吸症

2003年岡山で起きた山陽新幹線運転士の居眠り運転事故で睡眠時無呼吸症が注目を浴びるようになりました。その後の車やバスの居眠り運転事故も睡眠時無呼吸症と関連付けられました。睡眠時無呼吸症は仰向けに寝ると舌小帯短縮症のために舌が気道に落ちて塞ぐ。そのため息が止まり、脳に酸素が送られない。睡眠が浅く、昼間睡魔が襲い、仕事中や食事中や運転中に居眠りをしてしまうのである。死亡原因は睡眠時無呼吸症では無く、心不全となる。(検死をしないため)睡眠時無呼吸症の主な治療は、

・CPAP

・スリープスプリント

・外科的手術

この3つである。

医療法人社団 井出歯科医院では、睡眠時無呼吸症は舌小帯短縮症が原因とし、舌小帯手術を施術し、その後にスマイルスリーパーとタン・スプリントによるトレーニングを始めた。舌小帯手術だけでは今までの癖が残っているため、舌小帯を切っただけでは何も変化が無いのである。スマイルスリーパーは本来は“いびき”治療器具として販売されていたが、舌小帯が短いと使用できなかった。それを舌小帯切除後のトレーニング器具として世界で初めて取り入れたのである。また、タン・スプリントは舌小帯短縮症で“低位舌”になっている舌を本来の“舌位”に置くように上顎のマウスピースにポケットが付いているもので、舌を常時上顎の口蓋に付ける訓練をするものである。どちらの器具も必要である。スリープレコーダーで舌小帯術の術前術後で医療法人社団 井出歯科医院では測定するので、治療後の効果が客観的に分かるのである。

乳幼児突然死症候群

乳幼児突然死症候群は原理は睡眠時無呼吸症と同じだが、大人と違うのは下顎が元々“後退位”になり、“バードフェイス(鳥貌)”になっていることである。大人になればバードフェイスの場合は睡眠時無呼吸症となる。哺乳の際には乳首を口蓋窩に引っ張り込めないために哺乳障害になる。寝かせる時は仰向けでなく、うつ伏せに横向きで寝かせた方が良いかもしれない。乳歯が生えてきたら、上下のマウスピースで下顎後退位を治すしかありません。

摂食障害・給食を食べるのが遅い

舌小帯短縮症は舌小帯が短いために“食べる”つまり摂食することができないのである。食べると言うのは、

・食物を口に入れるとまず上顎前歯裏の口蓋部に舌が押し付けて、「固いor軟らかい、熱いor冷たい」を瞬時に判断する。

・軟らければそのまま舌が口蓋を使って押しつぶす。

・固ければ奥歯に食物を落として“噛む”が始まる。

・舌小帯が正常なら舌が噛んだ食物を唾液に混ぜ、右に左に移動させ噛む。

・すると舌の上に食隗としてまとめて喉の奥の方に持って行く。

・舌の上部が鼻から来る空気を遮断し、“圧”が上がり喉頭蓋が気道を塞ぐ。

・圧が上がると閉じていた食道が開き、「ストーン」と食隗は食道に入っていく。

・それと同時に食道は閉じ、喉頭蓋は上り呼吸できるようになる。

・この間は0.5秒で行われる。

では舌小帯短縮症だとどうなるのか

・食物を口に入れても舌が上顎の口蓋に当たらないため、奥歯で噛む動作が始まる。

・食物を食隗にすることができないため、液状になるまで噛んでしまう。

・後は流し込みになる。

即ち正常な摂食障害は“早食い”なのである。野生の動物も獲物を倒しても長居はしない。なぜなら、動物は食べている時が一番油断しているため、他の動物に食われてしまうのです。一番美味しい内臓を食べてさっさと逃げてしまうのである。

「よく噛んで食べよう。できたら一度口に入れたら30回噛みましょう。」

はっきり言って、これは迷信で“食べる”と言うのは“早食い”が正解である。一日の上下の歯の接触時間は、“30分”なのである。それ以上、上下の歯が接触すれば歯の周りの組織がダメージを受けて、歯周病になってしまうのである。歯周病は歯周病菌が原因と仮説を立てている歯科医師もいますが、実は歯の接触過多が原因です。当然、“食いしばり”や“歯ぎしり”も歯には良くありません。

舌小帯短縮症で舌が動かず、下顎の歯の裏側に落ちている“低位舌”が原因です。

そのために舌は常時上顎の口蓋に付けているのが本当の位置です。

英語の「L」の発音ができない

日本語でも舌小帯短縮症で構音障害があるのに、英語の「L」の発音ができる訳がありません。私の中学時代の英語の教師は、授業の始まる前に「『L』と『R』どっちを発音下でしたでしょう?」と英語のテキストで口を隠して生徒に順番に聞いていきました。間違えば、生徒は立っていなければなりません。はっきり言って、あまり区別できず、確率は1/2です。先生自身も最後は自分でも分からなくなっていました。(授業の前の儀式)小学生の授業にも英語が取り入れられてきましたが、『L』と『R』の発音の区別ができていません。こういう問題に目をつぶっていれば英語は誰も話せません。文科省はしっかり調査する必要があります。

矯正治療後の後戻り

舌小帯手術を始めるきっかけになったのがこれです。舌小帯手術をしてから下顎の前歯のレベリング(ワイヤーで巻く)をする予定でいました。残念ながら富士中央病院の耳鼻咽喉科で電気メスで舌小帯を切ってもらってきました。少ししか、舌小帯は切除されていませんでしたが、下顎の前歯のレベリングをしました。すると翌日、下顎前歯が全部唇側に倒れてしまい、歯の裏側が見えていました。慌てて、ワイヤーを外した所翌日治りました。これは舌小帯が短いために下顎の前歯を裏側から押し続けているからです。尚且つ、唇が口呼吸で開いているため口輪筋が弱くなって、舌に押された歯を元に戻す力がないのです。

タンギングができない

管楽器を演奏する時には舌と口蓋の間にマウスピースを挟めないとタンギングはできません。舌小帯短縮症を放置している場合に多く、小さい頃に舌小帯短縮症の症状が出ているはずである。舌小帯手術だけでは無理でトレーニングが必要になります。

誤嚥性肺炎

口呼吸で嚥下すると、喉頭蓋が気道を塞いでいないために食物が気道に入ってしまうのである。蒟蒻ゼリーの窒息はこれが原因。